Senza categoria

Senza categoria  Comments Off on “SINTITI SINTITI” IL LIBRO DEL PROF. CARMELO DE CARO PRESENTATO A LICATA

Comments Off on “SINTITI SINTITI” IL LIBRO DEL PROF. CARMELO DE CARO PRESENTATO A LICATA “SINTITI SINTITI” IL LIBRO DEL PROF. CARMELO DE CARO PRESENTATO A LICATA

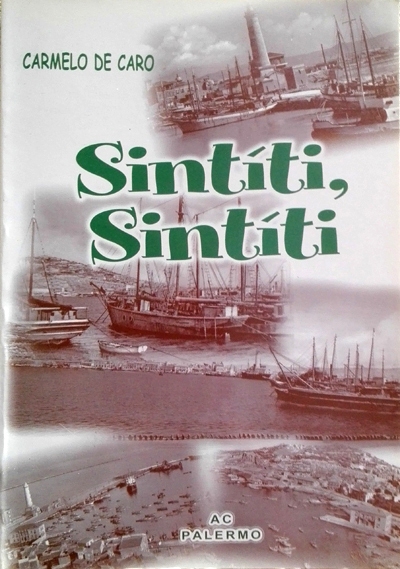

E’ stato presentato a Licata il libro del prof. Carmelo De Caro, pubblicato postumo, su sollecitazione del prof. Carmelo Incorvaia, allora preside dell’ Istituto Comprensivo Antonino Bonsignore” di Licata.

Leggendo nello studio di casa mia le sue carte manoscritte, sulle quali lavorava a mia insaputa, ho capito che aveva scritto dei racconti, anche di personaggi particolari di Licata, e alcune poesie.

Così, dopo un’attenta lettura e dopo avere trascritto i contenuti, ho voluto pubblicare il libro, contenente 19 racconti e 16 poesie, per continuare a trasmettere la memoria viva della presenza di Carmelo De Caro.

Sabato, 31 gennaio 2004, il libro è stato presentato nella sala delle conferenze del Museo Archeologico di Licata sito in via Dante.

Sono intervenuti:

– il sindaco di Licata, dott. Angelo Biondi

– il soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, dott.ssa Gabriella Costantino,

– il direttore del Parco della Valle dei Templi arch. Pietro Meli

– il prof. Carmelo Incorvaia

– Padre Gaspare Di Vincenzo.

Ha relazionato la prof.ssa Bruna Montana, preside del liceo classico “V. Linares” di Licata.

Grazie alla prof.ssa Vitalba Sorriso, presidente dell’AAL (Associazione Archeologica Licatese)

Il racconto:

“MICHELANGELO”

Il primo maggio di ogni anno venivano a prenderlo col camion,e siccome il mezzo non aveva dove girare in quella stradetta senza uscita, rimaneva fermo all’incrocio con la strada principale e loro lo sollevavano di peso con tutta la sedia e lo portavano a spalla, di corsa vociando, proprio come uno dei ceri della festa del Patrono fino al camion.

Bestemmiando si arrampicava, quintale abbondante, trascinando quella gamba come morta lungo il cassone dell’autocarro mentre gli altri di sopra, lo tiravano. Sedeva poi sul cassone bene in vista tra le bandiere rosse con falce e martello, intronato dalla potente tromba che gridava nell’aria mattutina gli inni rossi.

Tra le cosce il fiasco di vino cerasuolo.

Invariabilmente la sera tornava a casa ubriaco e, prima di cadere addormentato, picchiava la moglie.

Subito dopo la guerra, quando la gamba era ancora sana e forte, faceva il pescatore e, di tanto in tanto, il corriere di cocaina che qualche nave gli passava al largo e lui e i suoi figli portavano aterra sulla barca con la vela d’arancione scolorito.

La sbarcavano all’interno delle cassette di pesce con la lattugadi mare sopra e la facevano sempre franca.

Una casa sdirupata dalle bombe, sorvegliata a vista dalle donne,era il temporaneo nascondiglio della cocaina fino a quando un altro corriere la portava via.

Le guardie di finanza venivano di tanto in tanto a far visita a Michelangelo e alla sua famiglia, ma sapevano già in partenza che era tempo perso.

Tra quelle stradine, strette e storte come le budella attorcigliate di un morto di fame, la voce correva veloce sulle ali del sussurro affrettato: « a finanza! a finanza!»

Invariabilmente la perquisizione, per quanto rigorosa e accurata, di quel pianterreno fuligginoso, di quell’unico stanzone semibuio dove dormivano e cucinavano, non svelava alcunché di minimamente sospetto o compromettente; nemmeno nella naca dondolante in un angolo con l’ultimo nato dentro.

Nell’antichissimo quartiere marinaro, tutti, ma proprio tutti, avevano un soprannome.

A volte di recente acquisizione, ma molto spesso ricevuto come un’eredità dal padre o dalla madre che a loro volta l’avevano ereditato nascendo.

In quelle strade, simili a profonde gole, dove d’inverno, anche per diversi mesi, il sole non riusciva a lambire il selciato medievale, era impresa vana cercare una persona col suo cognome: gli interpellati avrebbero risposto di non conoscerla mentre tutti si sarebbero prodigati a spiegare dove abita, a mandarla a chiamare con un ragazzino se appena si accennava al soprannome.

Pareva proprio che il cognome dovesse essere qualcosa di superfluo, un’etichetta imposta dalla legge solo per complicare la vita di quella gente che già tanto complicata l’aveva nell’impresa quotidiana di tirare avanti.

E quante ire di sergenti e quante punizioni per quelli che, andando a militare di leva, restavano indifferenti nel sentir gridare il loro cognome e nome!

Ma solo perché non c’erano abituati, anche se in prima elementare il maestro aveva tanto insistito per farglielo entrare in testa.

In quell’antico quartiere a ridosso del mare c’erano i «Longhi» ed erano molto alti, i «Pospiriddrara» e un loro antenato fabbricava fiammiferi. La «Bifara modda» era una donna grassa e flaccida che stava sempre su una seggiolina che non riusciva a contenere le sue straripanti natiche per cui dava proprio l’impressione di una enorme bifara.

Ma c’erano anche soprannomi, come «Pilaù» o «‘Mbambarambà», il cui significato si era perso nel foscume del tempo. E poi, non era forse il cognome un antico soprannome dato dai vicini per distinguere una famiglia o una persona da un’altra legalizzato e congelato poi sui libri dell’anagrafe?

Così, per tutta la marina, Michelangelo era Michelangelo e basta, sua moglie Annettina la Michelangela e i figli Peppe il Michelangelo, Viciuzza la Michelangela e via di questo passo.

Michelangelo aveva sette figli, due femmine e cinque maschi. Peppe, il maggiore, aveva le carte macchiate per una coltellata vibrata ad un compagno di dispensa.

Cosa da poco, si sa, con qualche bicchiere in più.…… La ferita infatti non era per niente grave, ma quello era morto di cancrena dopo due mesi perché quel coltello aveva prima tagliato l’aglio crudo per condire il polpo cotto con olio, prezzemolo, sale e pepe, e, quando si era deciso ad andare all’ospedale, era troppo tardi.

Angeluzzo, il più piccolo, andava in giro scalzo anche d’inverno con quei piedi sempre rossi e callosi. Non superò mai la prima elementare perché non riusciva a star seduto sui banchi e le scarpe ai piedi gli facevano sempre male.

Preferiva giocare a briscola con gli amici su una barca capovolta. E poi aveva perso il libro acquistato di seconda o forse di terza mano, il quaderno e la penna col pennino quella giornata ancora tiepida d’ottobre quando, all’aritmetica, aveva preferito i tuffi dal molo caricatore e un’onda maligna e capricciosa aveva portato via d’un colpo tutte le vane promesse di una cultura estranea al suo mondo.

Quando andò a scavare nelle miniere di Marcinelle gli bastò saper scrivere la sua firma.

Uomo di natura violenta, Michelangelo aveva un passatempoche lo divertiva: insultare pesantemente e senza motivo i figli.

Mentre le donne e i più piccoli, pur odiandolo dal più profondo del cuore, subivano passivamente, il primo e il secondo figlio lo rintuzzavano fino a che, complice qualche bicchiere, in casa deiMichelangeli si scatenava il finimondo.

Il padre si batteva coi figli più grandi sfasciando sedie e tavoli,rovesciando la credenza già reduce di altri simili trattamenti.

Come rispettosi di un oscuro codice di comportamento nonscritto, ma sentito nel più profondo dei visceri, nessuno deicontendenti mai tirò fuori il coltello, né mai nessuno dei vicinitentò di dividerli, non tanto per paura di prenderle, quanto perquell’oscuro codice che diceva loro che erano faccende private a cui non dovevano immischiarsi.

La mattina dopo si potevano vedere i Michelangeli, come sempre muti e imbronciati, intenti a rimagliare la rete, rifare lo stroppo,sostituire la drizza, cogli occhi bassi, le labbra serrate comerimuginassero chissà quali pensieri.

Michelangelo si era guadagnata la fama di grande comunista terrorizzando i preti che, puntualmente ogni anno a maggio, si presentavano sulla soglia di casa sua col pio intento di benedirla.

In quell’occasione forgiava bestemmie sempre nuove manifestando una gran fantasia che faceva inorridire il povero sacerdote.

Tre giorni di gran gloria aveva vissuto nel maggio del quarantaquattro quando, contribuendo validamente nell’intento di precipitare il paese nel caos, forse più di quanto lo era stato dopo l’otto settembre, si era unito a un gruppo di facinorosi armati fino ai denti che, all’ombra della bandiera rossa, aveva saccheggiato, depredato e ucciso.

Egli, che di politica non doveva certo capirne molto e che amava quella bandiera forse solo perché di un colore certamente a lui congeniale, partecipò al sacco del suo paese come un novello lanzichenecco che viene da lontano, e non certo come l’angelo del Giudizio di cui portava il nome, e sparò col mitra, lanciò bombe, sequestrò i notabili del paese e terrorizzò i suoi paesani che già tante ne avevano viste nei giorni di guerra il cui ricordo era ancora vivo e bruciante per molti.

E così quell’uomo, che non conosceva certo gli scritti di Gramsci o la linea politica di Togliatti, ma che coltivava religiosamente un bel paio di mustacchi alla Stalin, diventò il simbolo vivente del comunismo paesano così come era inteso dalla povera gente.

Popolo ignorante certamente ma che percepiva nettamente stanchezza e frustrazione ma anche voglia di cambiamento dopo che il fronte di guerra aveva risalito lo stivale e la monarchia e il fascismo agonizzavano.

Per quella gamba paralizzata era considerato dai compagni un martire al contrario perché utti loro pensavano, ma nessuno mai lo disse, che non era stato il vino a incancrenirgliela così. Le si era paralizzata all’improvviso da un giorno all’altro.

Sano era andato a dormire la sera e il giorno dopo si era ritrovato con quell’arto inerte incapace di muoversi e sostenere quel corpo massiccio.

I bene informati raccontavano che il giorno prima Michelangelo stava sull’uscio di casa ad arrostire una coscia di capretto quando qualcuno di passaggio gli aveva chiesto, scherzosamente, cosa stesse arrostendo e a lui venne in mente la madre di tutte le bestemmie.

Con un sorriso furbo sotto i mustacchi, con quegli occhietti piccoli e vivacissimi, tra il serio e il faceto, aveva risposto: «Non lo vedi, stronzo? E’ la coscia del Bambino che sto arrostendo».

Si era sotto Natale. gennaio ’96