Senza categoria

Senza categoria  Comments Off on LO SBARCO DEGLI ALLEATI A LICATA

Comments Off on LO SBARCO DEGLI ALLEATI A LICATA LO SBARCO DEGLI ALLEATI A LICATA

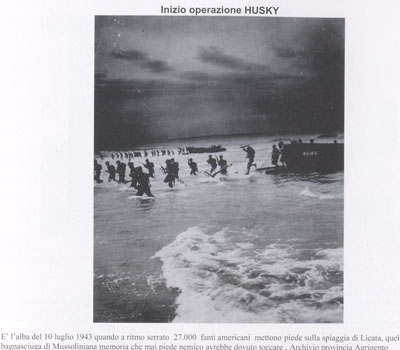

A Licata, al Porto Turistico Marina di Cala del Sole, l’approdo di Finzia, dal 10 al 12 maggio 2013 si è svolto il I° Forum turismo provinciale promosso dalla provincia Regionale di Agrigento. La manifestazione ha avuto lo scopo di concentrare in un ampio spazio espositivo l’offerta turistica del territorio provinciale al fine di favorire l’incontro degli operatori del settore e di presentare le proposte ai consumatori turisti.Ha ospitato la manifestazione per tutta la durata degli eventi, e in forma assolutamente gratuita, il dott. Luigi Geraci, titolare di Marina di Cala del Sole. Sul tavolo dei relatori si sono succedute personalità delle province di Agrigento, di Caltanisetta, della Regione Sicilia e alcuni operatori turistici i quali hanno saputo intrattenere piacevolmente il pubblico presente coniugando Storia e Turismo.Fra le tante attività della manifestazione, di grande rilievo sono stati: il convegno sullo sbarco degli alleati in Sicilia e la mostra fotografica sullo sbarco a Licata allestita dal Gruppo Archeologico D’Italia “Finziade”. Lo sbarco degli alleati avvenne alle prime luci dell’alba del 10 luglio del 1943. Dopo una dura e faticosa campagna i soldati americani, francesi, inglesi, australiani, neozelandesi, polacchi liberarono la Sicilia dal fascismo. L’operazione Husky (nome in codice dello sbarco) è stata una delle più imponenti operazioni anfibie di tutta la Seconda Guerra Mondiale con la presenza nel Mar Mediterraneo di oltre 2600 navi. Più di cinquecento mila soldati hanno combattuto in Sicilia per un tempo lungo oltre un mese. La Campagna di Sicilia, che iniziò con l’occupazione da parte degli americani di Licata, di Gela, di Scoglitti, e con l’occupazione da parte dei britannici e dei canadesi di Pachino, di Augusta e di Marzamemi, fu conclusa in 37 giorni avendo come tappa finale la città di Messina conquistata dagli americani il 17 agosto del 1943.Lo sbarco degli americani a Licata è raccontato animatamente da Totò Scinà, il caratteristico banditore di Licata, protagonista del racconto “Sintiti, Sintiti” tratto dal libro pubblicato postumo “Sintiti, Sintiti” di Carmelo De Caro.

Al baluginante lume della lanterna schermata, Totò Scinà trovò il posto buono quasi subito e sedette sistemandosi al meglio sull’erba seccata dal sole. Dall’alto della collina, con le spalle contro la scabra superficie calcarea, spenta la lanterna e abituati gli occhi all’oscurità, riuscì a intravedere nel paesaggio illune il mare un tantino più scuro dellaspiaggia sottostante. Ma, più che vederlo, il mare lo sentiva. L’uomo rimase soddisfatto del posto scelto che, come aveva previsto, gli consentiva di spaziare con lo sguardo su un vasto orizzonte. Guardò l’ora nel vecchio orologio da taschino un po’ ammaccato, regalo dell’animuzza buona del precedente podestà e vide che era quasi l’una di notte. Gli venne appetito e si ricordò che non mangiava dal mezzogiorno. Sciolse allora i nodi alle cocche della mappina che aveva con sé e ne cavò il pane, il formaggio, i fichi secchi e un quarto scarso di vino: voleva trattarsi bene quella notte! Se li dispose accanto e cominciò a mangiare con gusto. Ricontrollò poi l’efficienza della lanterna a petrolio, di quelle che si appendevano sotto i carretti e si dispose ad aspettare. Era l’una e un quarto del mattino e tempo ne aveva. Attutito solo un poco dalla distanza, il rumore aspro dell’onda rivoltata con violenza sul basso fondale, sordo e sempre diverso, lo guidava a riflettere sulle circostanze che l’avevano portato in quel posto e in quel momento, determinato com’era a passarvi la notte perché convinto di voler assistere allo sbarco. Per Scinà i segni, nei giorni precedenti, c’erano stati e numerosi anche. Quelli che praticavano l’intrallazzo, trafficanti di borsa nera che giravano come anime del purgatorio per paesi e campagne e tutto sapevano; lo andavano dicendo da tanto tempo che lo sbarco gli americani lo avrebbero fatto proprio su quelle spiagge. Qualcuno affermava con sicurezza che si sarebbe trattato di uno sbarco per finta, che quella voce l’avevano messa in giro le stesse autorità alleate per distogliere dal vero obiettivo.Sarebbe stata solo quella che molti chiamavano una manovra diversiva per distogliere l’attenzione dal luogo dello sbarco effettivo, la testa di ponte. Forse la Sardegna o la Francia. Intanto dalla radio clandestina continuavano a uscire esortazioni a non resistere, che se i militari avessero deposto le armi non sarebbero stati avviati ai campi di concentramento. E poi c’erano state le notizie della perdita di Pantelleria e di Lampedusa, “perché sennò -ragionava Scinà – tanto interesse per quelle isolette”? In una così gran confusione Scinà si era fatta la sua idea. E ciò che lo convinse definitivamente confermando la sua opinione fu la confidenza, ascoltata per caso e senza volerlo, che don Matteo Lojacono, il padrone di mezza Licata, fece all’amico presidente del circolo dei cappelli, il professore Filì. Don Matteo Lojacono era l’unico proprietario della più prosperosa raffineria di zolfo di tutta la costa meridionale e, malgrado le feste da ballo che regolarmente organizzava nei saloni liberty del suo palazzo e alle quali partecipavano volentieri gerarchi fascisti e ufficiali italiani e tedeschi, era considerato da molti filoamericano. Qualcuno addirittura si spingeva fino ad affermare che, intoccabile per le amicizie influenti e altolocate che coltivava, il Lojacono fosse in realtà una spia degli americani con tanto di radio a onde corte nascosta in casa. Esagerazioni per Turi Scinà che comunque era convinto che don Matteo, da quel buon affarista che era, aveva fiutato il girare del vento e si preparava a passare sul carro del vincitore. Quella luminosa mattina di luglio di cinque giorni prima Lojacono e Filì, nella loro quotidiana passeggiata sul lato in ombra del corso, si erano fermati a parlare di fronte alla casa del fascio, proprio dietro il vespasiano. Tanto assorti nei loro discorsi a bassissima voce da non accorgersi che le orecchie di Scinà erano a pochi centimetri dalle loro bocche, ma perfettamente invisibili dal momento che si trovava dentro il vespasiano, dietro la sottile parete di lamiera, a fare il suo bisogno. E non poteva non ascoltare l’inconfondibile voce di don Matteo: “E’ stato deciso, professore, sarà per la fine di questa settimana, forse venerdì o forse sabato; sbarcheranno proprio qua, all’alba e faranno vedere al Duce quant’è inviolabile il suo bagnasciuga! Ma anche noi dobbiamo andar via perché presto inizieranno i bombardamenti a tappeto della linea di costa e degli obiettivi. Sarebbe proprio da ridere se dovessimo lasciarci le penne proprio ora! E non venite a dirmi che non vi avevo avvertito, caro Filì. Non useranno di sicuro il guanto di velluto quelli!” E così fu. Preceduti dal suono delle sirene, i grossi bombardieri arrivavano altissimi con quel rumore possente di motori, scaricavano bombe e spezzoni, seminavano morte e distruzione nel cercare di colpire il porto, le raffinerie, la stazione ferroviaria e si allontanavano indisturbati e apparentemente tranquilli e noncuranti a dispetto della spetezzante contraerea che faceva fiorire invano, nel metallo del cielo estivo, sbuffi di nuvolette grigie. « Se sbarcheranno -ragionò tra sè Turi Scinà- lo faranno di certo all’alba come aveva detto don Matteo, per avere tutta la giornata davanti. E non andranno latini nel porto, con tutte quelle mine in giro. E’ molto più ragionevole che scenderanno sulle spiagge a levante e a ponente per entrare poi in paese per via di terra». Ma quel Venerdì non accadde niente, nessuno parlò di sbarco mentre gli aerei, con esasperante puntualità, tornarono a bombardare mirando, in verità con poca precisione, al porto, alla stazione ferroviaria e ai generatori di corrente della locale società elettrica, la Forza e Luce. Quegli americani erano diventati i padroni del cielo, ormai, e bombardavano anche in pieno giorno. L’ultimo bombardamento l’avevano fatto poche ore prima di quel venerdì e molte bombe avevano colpito anche le case della gente. Un bombardamento così intenso e violento da far mettere i piedi in culo a quei pochi paesani che fino a quel momento avevano caparbiamente rifiutato di abbandonare casa e beni intrasportabili. Per Totò Scinà quelle ultime bombe avevano lasciato il chiaro messaggio, se ancora ce n’era bisogno, che lo sbarco era imminente. E fu allora che gli venne l’idea, apparsa subito realizzabile, di assistere alla scena dello sbarco da un posto sicuro. Di quella collina, dove andava a fare capperi d’estate e vavaluci d’inverno, conosceva tutti i viottoli. La scelse perché in faccia al mare ma abbastanza lontana dalle postazioni di difesa costiera e dal paese da non correre il rischio di essere colpito per errore. Appena cessato l’allarme vi si recò in bicicletta, con lanterna a petrolio e truscia col mangiare. Il respiro possente del mare poco lontano e la pancia piena, gli conciliavano il sonno. Per resistere alla voglia di dormire si mise a rimuginare della sua vita e di quello che aveva fatto fino a quel momento, ai tempi buoni e a quelli tristi, al suo lavoro che gli aveva dato tante soddisfazioni. Perché in paese Turiddu Scinà non era una persona qualunque. Tutti lo conoscevano ed era stimato e rispettato perché era lui il banditore ufficiale del comune, colui che leggeva e spiegava in dialetto, per coloro che non potevano leggere perché ignoranti e analfabeti, le ordinanze e i bandi del podestà, gli avvisi e le comunicazioni di raduno del segretario locale del fascio. Per questo lavoro ci voleva una voce come la sua, potente, alta e sonora, straordinario dono di madre Natura. Ma quello che lo inorgogliva maggiormente era il tamburo: un bel tamburo con la cassa d’ottone decorata dello stemma civico che portava appeso alla bandoliera di cuoio, opera di un sapiente mastro sellaio, arricchita di lustrini e lucidissime borchie d’ottone come e meglio dei finimenti dei carretti parati a festa il giorno del Patrono Sant’Angelo. Quando il segretario comunale gli consegnava la copia del manifesto, egli tirava fuori da un armadio nella stanza degli uscieri l’adorato tamburo e si poneva per le strade. Giunto a un incrocio di strada, iniziava un lungo rullo seguito da tre doppi colpi secchi e con quella voce tonante cominciava: «Sintiiti! Sintiiti! Omini e fimmini, vecci e picciotti, l’ordini di sua eccellenza u potestà di sta bella città». E con aria importante si poneva a leggere e a spiegare e a tradurre. Arrotondava poi il salario del municipio bandendo anche per i privati che avevano informazioni da trasmettere alla comunità come l’arrivo di vino nuovo e speciale nella tale dispenza o del ommerciante che ribassava i prezzi. Durante le grandi feste poi erano due gli avvisi più frequenti che gli commissionavano: l’annuncio di portafogli smarriti tra la calca e di bambini persi. Quando andava in giro per chiedere chi aveva trovato un portafogli puntualizzava sempre che i soldi potevano tenerseli, purché restituissero i documenti. Quanta angoscia provocava invece nelle mamme la frase: «Oh cò ha asciatu un picciliddu.» Ma spesso era solo una scarpa di bambino ad essere smarrita. In tutti i casi la ricompensa era assicurata dal legittimo proprietario che ordinava la grida. Scinà era insomma la radio e la televisione e il giornale e l’ufficio degli oggetti smarriti messi assieme: un vero e proprio mezzo di comunicazione di massa e l’unico e il solo per la povera gente del paese. Tra un bando e l’altro faceva poi il cameriere nel circolo dei cappelli, così detto perché frequentato dai benestanti e maggiorenti del posto che andavano sempre a capo coperto, contrariamente a quanto faceva la gente comune. Puliva i locali, teneva a posto i giornali e andava a fare qualche commissione. Quando i bombardamenti si fecero frequenti, costituendo grave pericolo anche e soprattutto per i civili, mandò moglie e figlioletta a Mazzarino dai suoceri e da quel giorno intraprese una vita da scapolo ell’appartamentino a primo piano di tre stanze con balcone. Turiddu Scinà si era appisolato e quando si svegliò, di soprassalto, gli parve di sentire un lontano motore d’aereo. L’orologio faceva le tre e dieci, era ancora buio e dello sbarco neanche un segno. Era giunta l’ora dello sconforto. Per tutti i cristiani, che vegliano aspettando qualcosa che accada o qualcuno che deve venire e arrivano a quell’ora del mattino prima dell’alba, è quello il momento della mestizia e dello sconforto, a volte perfino dell’angoscia che assomma dalla parte più oscura e insondabile dell’anima. Quel tempo sospeso tra le tenebre e la luce, linea di demarcazione tra notte e giorno, induce chiunque a perdere la fiammella della speranza fino ad allora covata con tanta fede, porta a pensare che quel fatto non si avvererà più o che chi è aspettato non verrà mai. Così era anche per Scinà che cominciò a riflettere su ciò che aveva fatto quella notte e che in quel momento gli apparve assurdo e inverosimile. Messo lì, in cima a quella collinetta ad aspettare che accadesse un fatto che si era solo immaginato, gli apparve in quel momento la più stupida cosa che avesse mai fatto in vita sua. Si sentì estremamente ridicolo e stupido «Sbarcheranno in Sardegna, -pensò irritato con se stesso- oppure in Francia. Qui no di sicuro. Quei grandi generali inglesi e americani non sanno nemmeno che esiste un paese chiamato Licata!» E decise di tornare non appena ci fosse stata luce sufficiente. Sarebbe stato veramente imbarazzante spiegare ad altri la sua presenza lassù! E con l’animo più sereno, per quella decisione presa, il pensiero più saggio di tutta quella nottata balorda, si riappisolò, tanto lo avrebbe svegliato il primo sole. Lo svegliò invece un martellante rombo d’aerei che il cielo a levante, verso Gela, trascolorava appena diffondendo un grigio lucore sul paesaggio ammollurato dall’umidità notturna. Il mare era un po’ meno agitato e una sorta di nebbiolina leggera alitava sull’acqua in movimento. Nessun segno di sbarco. “Saranno i nostri” – pensò- “che vanno a bombardare La Valletta” e si apprestò a muoversi ancora impasturato dal sonno. Raccolse le poche cose e si diresse dove teneva nascosta la sua preziosa bicicletta. Era ancora molto presto e contava di rientrare in paese prima che i pochi paesani rimasti uscissero per le vie. Fu allora che con la coda dell’occhio vide un movimento sul mare. Era una nave scura, bassa e irta di strane torrette: una nave da guerra che emergeva dal grigiore perlaceo dell’orizzonte. E mentre Scinà guardava, a quella nave se ne affiancò un’altra verso levante e un’altra seguita da un’altra e poi da un’altra e un’altra ancora. Turi Scinà lasciò cadere a terra la truscia e la lanterna che mandò un sinistro rumore di vetri infranti a cui l’uomo non prestò attenzione poiché stava accadendo qualcosa di straordinario. Vedeva l’orizzonte marino cambiare lentamente di colore, farsi grigio ferro fin dove l’occhio poteva vedere, il colore di migliaia di navi. Navi grandi e piccole, navi di tutte le dimensioni erano schierate a meno di dieci chilometri dalla costa e avanzavano lentamente. Navi tra Licata e Gela, navi oltre Gela fino a dove il suo sguardo poteva spingersi, ora che c’era molta più luce, navi fino a capo Scalambri. Un lungo doloroso tremore percorse il corpo dell’uomo. Si rese conto che lo spettacolo dinanzi ai suoi occhi voleva dire una cosa sola: era cominciato lo sbarco, ma non quello che si era immaginato; questo, pur essendo reale, esulava da qualsiasi delirante fantasia e la sopravanzava. Come gli antichi abitanti di Tauromenio assistevano dall’alto del loro anfiteatro a spettacoli di naumachia, così Scinà incredulo, timoroso, pieno di brividi non solo per la frescura umida del primo mattino, assistette al più imponente dispiegamento di forze che si fosse mai realizzato in una guerra moderna. Sei navi da battaglia, venti incrociatori, sei portaerei, cento cacciatorpediniere e mezzi da sbarco per un totale di duemila e ottocento natanti si affacciarono quell’alba del 10 luglio del ‘43 alla costa meridionale siciliana tra Licata e Pachino. Di questi, poco meno della metà erano sotto gli occhi strabiliati dell’uomo. Pensò ai pezzi d’artiglieria posti a difesa del paese, quasi tutti molto vecchi, non tutti funzionanti e qualcuno di legno dipinto per intimidire il nemico e gli sorse irrefrenabile una gran risata. Mentre le truppe alleate si disponevano per lo sbarco del 10 luglio 1943 in Sicilia, Scinà rideva; rise tanto, piegato in due, da doversi poi asciugare le lacrime col dorso della mano. Sibilo di proiettili navali alti di poco sulla sua testa, scoppi di cannone e crepitio lontano di mitragliere gli misero le ali ai piedi mentre un grappolo di tozzi e minacciosi mezzi da sbarco si dirigeva risolutamente sulla spiaggia sottostante. Tre giorni dopo Turi Scinà stava seduto sul balconcino di casa sua, triste e sconsolato, cosciente com’era di aver perduto per sempre il suo impiego più importante, disorientato e frastornato dal precipitare degli eventi susseguitisi con ritmo incalzante e imprevisto né immaginabile. Il pomeriggio del giorno prima aveva visto i militari americani tradurre in un campo di concentramento, allestito in quattro e quattr’otto alla villa comunale, tutti o quasi i detentori dell’agonizzante potere politico e militare. Aveva visto portarvi il podestà e il segretario del fascio, il segretario comunale e alcuni ufficiali italiani: quelli che non erano fuggiti al momento dello sbarco. Sentiva una profonda tristezza per la morte inutile e atroce dello scemo del paese, Angelo detto «a moscia», che era un buon cristiano e aveva perso la vita, la sua misera esistenza, il suo unico vero bene, per una guerra che non avrebbe mai potuto capire. Era rimasto piantato a muro schiacciato contro le cantoniere di un palazzo dal muso di un carro armato che aveva svoltato l’angolo troppo largo. Un momento prima era lì che si sbracciava a salutare gli americani della torretta del mezzo con grandi gesti delle braccia scarne, nella speranza di farsi lanciare sigarette e chewing-gum, e l’attimo dopo era a terra simile a una truscia di roba vecchia. La chiazza di sangue aveva intriso la pietra del palazzo e sarebbe rimasta visibile chissà ancora per quanto tempo: epitaffio per un idiota. La tristezza e il risentimento si trasformavano in angoscia quando cercava inutilmente notizie della moglie e della figlia. L’avanzata degli alleati si era arenata nei pressi di Mazzarino dove tedeschi e italiani avevano riorganizzato una valida opposizione che contrastava l’avanzata travolgente delle truppe del generale Patton e questo gli impediva di ricevere nuove da coloro che si trovavano ora al di là della linea del fronte. Poi c’erano i marocchini arrivati assieme agli americani con quelle lunghe vestine bianche che insidiavano le donne a tal punto da non poter più uscire di casa neanche accompagnate o restare in casa da sole perché quei diavoli si arrampicavano anche sulle grondaie e li trovavi dentro senza accorgertene. Una gran preoccupazione da non dormirci la notte per mariti, fidanzati, fratelli e padri. E in campagna era ancora peggio! Quelli non si accontentavano affatto di andare con le sei buttane arrivate chissà come a rinforzare i ranghi delle tre che normalmente stavano nel bordello vicino al fiume e che ora aveva sempre una coda di militari davanti alla porta, notte e giorno. Il comportamento di molti suoi paesani, all’arrivo degli americani, lo aveva sconcertato. Avevano tributato smodatamente, esageratamente, onori e gloria al nemico di ieri. D’accordo, gli alleati stavano facendo risplendere la parola libertà, si comportavano, tutto sommato, bene e onestamente, affermavano di voler combattere il fascismo e non gli italiani, ma era contro gli italiani che combattevano, e sul suolo italiano, sempre invasori erano. E se italiani e tedeschi, in un supremo sforzo, fossero riusciti a ricacciare in mare gli alleati, per quanto remota e improbabile gli era questa possibilità, non avrebbero forse quegli stessi individui osannato il ristabilimento dell’ordine sotto quel regime che li aveva oppressi per tutti quegli anni? Anche il suo bel tamburo era fonte di preoccupazione: forse era finito nelle mani di qualche soldataccio americano, forse lo avevano già sfasciato, magari con un calcio o si sarebbero divertiti a sparargli contro. Chissà! In quel terzo giorno di occupazione Turi Scinà cominciava a cambiare idea sugli americani che tanto scompiglio avevano portato nella vita del paese e nella sua. Mentre girava e rigirava i tristi pensieri di uno che a quarantotto anni si vede crollare attorno tutto, notò una di quelle buffe e rumorose auto militari con la grossa stella bianca dipinta sul cofano svoltare bruscamente l’angolo della via e fermarsi, con gran stridore di gomme, sotto il suo balcone. A bordo due militari in divisa, quella divisa strana di colore e di forma a cui non si era ancora abituato e che contribuiva non poco a disorientarlo, e con loro c’era nientemeno che l’usciere del comune, Peppino Incorvaja, che si sbracciava a far ampi cenni nella sua direzione: «Scinà, oh! Turiddu Scinà! Scendi presto, chè ti vuole parlare il signor maggiore mericano. Vieni!» «A me? E perché? Non ho fatto niente io. Neanche la tessera del partito avevo!» «Ma non è per arrestarti, stupido! Vieni e vedrai» Fu così che Scinà si ritrovò sul mezzo militare lanciato per il corso a velocità folle verso il palazzo comunale affacciato sulla bella piazza e che, a scanso di equivoci, portava sulla facciata a lettere di bronzo la scritta: PALAZZO DI CITTA’. Mentre una lunga fila di carri armati e camion cingolati risaliva il corso in direzione della strada per Agrigento, l’ex banditore comunale, con la morte nel cuore, si avviava su per la scalinata liberty in compagnia di un militare che portava sulla manica una fascia con due lettere dipinte: M P. Si fermarono davanti a una delle porte che davano nel Salone del Consiglio e mentre il militare diceva qualcosa di incomprensibile alla sentinella che vi stava davanti, il banditore, sempre più allocchito, si domandò che significato avessero le lettere A.M.G.O.T. scritte su un cartello attaccato alla porta con puntine da disegno e gli sorse spontanea la constatazione che non era solo il regime fascista ad amare gli acronimi. Quando lo introdussero nell’aula stentò a riconoscerla. La prima impressione fu di un gran disordine, poi di pena. Gli occupanti si comportavano da perfetti invasori non curanti degli oggetti di quella sala, preziosi non solo per il valore venale quanto per quello affettivo. Un lungo filo telefonico era attorcigliato al collo dell’antica statua di marmo della Madonna quattrocentesca per finire all’apparecchio su un tavolo pieno di carte topografiche circondato da militari. L’altorilievo dell’aquila sveva scolpito nel legno, superbo simbolo della città, era diventato un attaccapanni per cinturoni, giubbotti e berretti. Zaini, elmetti e tazzine di caffè stavano dappertutto. Altri uomini in divisa entravano e uscivano dal gabinetto del segretario. Sotto l’enorme quadro di Giovanni da Procida ai Vespri Siciliani, che Turi era convinto trattarsi di Cristoforo Colombo, dietro il gran tavolo di legno intagliato attorno al quale per tanti secoli si erano seduti i Giurati della città, comodamente sprofondato nell’antico seggiolone in cui solo il podestà sedeva, stava un militare graduato, in tranquilla conversazione con don Matteo Lojacono, in candido vestito di lino, il panama sulle ginocchia, il padrone della raffineria e di mezzo paese. Rimase lì, vicino alla porta, impietrito dallo stupore a sentire i due conversare tranquillamente in inglese, proprio come due amici di vecchia data. Appena don Matteo lo vide lo chiamò: «Ah! Turiddu, vieni, avvicina, il maggiore ti vuole parlare». E il maggiore parlò in italiano, un italiano strano ma comprensibile. E quando finalmente Turi Scinà si decise a sollevare gli occhi sul viso dell’ americano, si accorse di aver davanti un volto noto. Ormai non si stupiva più di niente e come in un sogno, con distacco, sentì la voce, vide le movenze, la faccia, i capelli che erano di quel venditore ambulante di cose smesse venuto in paese qualche mese prima dello sbarco chissà da dove e che andava sempre ovunque e, ora che ci pensava, faceva strane domande a tutti. Il maggiore dell’A.M.G.O.T., che aveva momentaneamente assunto l’impegno di amministrare il paese, stava dicendo a Scinà che doveva avvisare la popolazione, indistintamente, tutta la cittadinanza, di alcune importanti regole da rispettare d’ora in avanti, quali il coprifuoco e il divieto assoluto di detenere armi. L’onnipotenza tecnologica dell’esercito alleato si era arenata di fronte a un imprevisto: come far arrivare il suo proclama anche agli analfabeti. Gli era venuto in aiuto don Matteo spiegandogli che quel problema la città lo risolveva da tempo immemorabile coi banditori, nella fattispecie, il problema del maggiore sarebbe stato facilmente risolto da Turi Scinà. «Paisà, hai capito, quello deve fare?» Ma Scinà era troppo stupìto di tutto quanto aveva visto e sentito negli ultimi dieci minuti per rispondere e allora don Matteo glielo ripeté. Disse che poteva tornare al suo lavoro di banditore perché, finché ci fossero stati cristiani analfabeti e ignoranti tra la popolazione, c’era ancora bisogno di lui e della sua voce straordinaria e della sua capacità di tradurre in parole semplici concetti complessi. Quando finì di parlare gli mise in mano un pacchetto di Chesterfield ancora sigillato. Scinà aveva capito, ma c’era ancora un punto da definire: «E il tamburo, posso usarlo il mio tamburo?» Don Matteo scoppiò in una fragorosa risata e, con le lacrime agli occhi, porgendogli un foglio dattiloscritto rispose: «Ma certo che puoi! Anzi dovresti cominciare subito, qui c’è scritto quel che devi leggere e spiegare. Fa’ sentire al maggiore che sai fare. Va’, va a prendere il tuo tamburo.» Era da poco passato mezzogiorno quando Turi Scinà scese nella piazza intitolata al duce. Un mezzogiorno che ormai da diversi anni arrivava e trascorreva in silenzio, senza l’armonioso suono delle campane della torre dell’orologio, il cui bronzo antico era finito in una fabbrica di armi, sacrificato inutilmente al folle dio della guerra. L’orologio a torre scandiva anche i quarti, mentre alle sette, a mezzogiorno e a mezzanotte intonava un festoso «carillon» per sottolineare i momenti significativi della giornata. A causa del forzato mutismo dell’orologio, anche Angelo l’orbo aveva perso la sua popolarità. Quell’uomo infatti si era ritagliato un cantuccio di celebrità sedendo su una panchina di fronte alla torre e dicendo con esattezza l’ora a chi gliela chiedeva. Non potendo più ascoltare e contare i tocchi ogni quarto, aveva perso la sincronia, nessuno più gli chiedeva l’ora e quell’uomo appariva sempre triste. Anche in quel momento Angelo l’orbo era lì, si era solo spostato ai piedi del monumento ai caduti per cercare un po’ d’ombra. Solo e silenzioso, le spalle al marmo dello zoccolo, apparve a Scinà come una propaggine del monumento stesso, vittima anche lui di una guerra. Un pensiero e un desiderio attraversarono la mente del banditore: «Chissà se gli americani potevano procurarci le campane?» Ma adesso toccava a lui e al suo tamburo. L’amato strumento lo aveva ritrovato integro nell’armadio dove egli stesso lo aveva riposto l’ultima volta. Aspettò che si allontanassero sferragliando alcuni Sherman e, quando tornò quel silenzio quasi assoluto che ricordava le dolci giornate estive dell’anteguerra, attaccò un lunghissimo rullio di tamburo seguito da tre doppi colpi secchi, magistrali, belli come mai. In un momento di cambiamenti epocali che avrebbero riempito migliaia di pagine di storia, si stava instaurando un ponte sul profondo solco tra il vecchio e il nuovo e quel ponte era lui. Turi Scinà rappresentava il tratto d’unione, la continuità, il punto fermo. La coscienza di ciò lo rese felice e dimentico di tutte le sue preoccupazioni che gli apparvero all’improvviso ben misera cosa. Volle riascoltare il suono del suo tamburo, riprovare la dolce carezza delle vibrazioni sul diaframma e ripetè la sequenza delle percussioni imprimendogli quel timbro imperioso e di urgenza come sapeva lui. Quasi fossero in attesa di sentire la voce di quel tamburo, molti licatesi facevano capolino nella piazza e altri ancora ne arrivavano, chi camminando e chi correndo. La frotta di ragazzini che sempre lo aveva seguito nei suoi giri per strade e piazze, vicoli e piani gli si stava assembrando attorno; proprio come ai bei tempi! Si assicurò con la coda dell’occhio che il maggiore americano e don Matteo fossero affacciati al balcone del podestà e riempì i polmoni d’aria. Un attimo dopo la sua voce potente esplose ancora una volta nel silenzio di quel luogo che presto avrebbe dovuto cambiare nome, riverberò tra le facciate degli antichi palazzi, salì verso il cielo di cobalto: «Sintiiti! Sintiiti! Omini e fimmini, vecci e picciotti…»

maggio ’95